Toutes les informations sont disponibles ici :

Archives de catégorie : Annonces

L’UMR LISAH (IRD, Montpellier) propose un poste d’ingénieur(e) de recherche en télédétection pour l’analyse de la dynamique d’une pratique agricole (application de sédiments sur parcelles cultivées)

Poste en CDD pour 6 mois à l’UMR LISAH, Montpellier.

Doctorat en Télédétection ou cartographie numérique des sols requis.

Contacts : cecile.gomez@ird.fr et laurent.ruiz@inrae.fr

Votre travail contribuera au projet 4S, financé par le Fond de Dotation Roullier et porté par l’IRD. L’objectif général de ce projet est d’évaluer le potentiel agro-écologique de la pratique d’apport de sédiment provenant de fond de réservoirs, sur des parcelles agricoles en Inde. Ce projet se déploie sur le bassin versant (BV) du Berambadi (Sud de l’Inde), qui appartient à l’observatoire M-Tropics du réseau OZCAR. Une des actions de ce projet porte sur la caractérisation spatio-temporelle de la pratique sur le BV par enquêtes (pour remonter aux années 50) et télédétection (pour les 8 dernières années).

Un premier travail réalisé sur le BV du Berambadi a démontré que l’apport de sédiment sur les parcelles agricoles induit une augmentation de taux d’argile texturale des sols à court terme (et donc une modification de structure du sol) dans les sols amendés. Un second travail a démontré la faisabilité de détecter cette augmentation d’argile texturale des sols après application de sédiment par traitement de données Sentinel-2.

Votre travail s’attachera à cartographier par télédétection cette pratique agricole pour les saisons sèches 2017 à 2024 sur le bassin versant du Berambadi. Vous utiliserez pour cela les séries temporelles Sentinel-2. A noter que pour les années 2023 et 2024, des données Venµs à 4 m de résolution sont également disponibles sur la zone d’étude et pourront également être utilisées. Vous utiliserez ensuite ces cartographies pour étudier la dynamique spatio-temporelle de cette pratique sur ces 8 dernières années au regards de facteurs environnementaux (disponibilité des sédiments, pluviométrie, etc…).

Offre détaillée ici : https://emploi-recrutement.ird.fr/offre-de-emploi/emploi-chercheur-en-teledetection-pour-le-suivi-de-pratiques-agronomiques-h-f_577.aspx

Poste de chercheur permanent en modélisation et traitements géométriques 3D ouvert au Cerema

Le Cerema (https://www.cerema.fr/fr) recrute pour son équipe de recherche ENDSUM (https://www.cerema.fr/endsum) à Strasbourg un(e) chargé(e) de recherche (CR) en modélisation des structures naturelles et du génie civil.

Pour accéder au concours :

– cliquez sur https://recrutement.ecologie.gouv.fr/concours/charge-e-recherche-du-developpement-durable-classe-normale-crdd-concours-externe

– cliquez sur « Je m’inscris » pour consulter la fiche de poste CRCN 02

– suivez les instructions du site pour candidater

Il est attendu des candidats un projet scientifique pour le poste, en cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il leur est fortement recommandé de contacter les personnes ci-dessous :

Pierre CHARBONNIER, responsable d’ENDSUM à Strasbourg, 03 88 77 46 44 – pierre.charbonnier@cerema.fr

Cyrille FAUCHARD, responsable de l’équipe ENDSUM 02 35 68 92 95 – cyrille.fauchard@cerema.fr

Luc BOUSQUET, Directeur délégué recherche, Cerema – luc.bousquet@cerema.fr

La date limite de candidature est fixée au 14 mars 2025. Merci de faire circuler cette information aux personnes concernées

Cerema (https://www.cerema.fr/en) is recruiting for its ENDSUM research team (https://www.cerema.fr/endsum) in Strasbourg a research fellow (CR) in modeling of natural and civil engineering structures

To enter the competition:

– click on https://recrutement.ecologie.gouv.fr/concours/charge-e-recherche-du-developpement-durable-classe-normale-crdd-concours-externe

– click on « Je m’inscris » (I would like to register) to consult the job description CRCN 02

– follow the instructions on the site to apply

Applicants are expected to submit a scientific project for the position, in line with the activities of the host research team. To this end, they are strongly recommended to contact the following people:

Pierre CHARBONNIER, team leader of ENDSUM Strasbourg, +33 3 88 77 46 44 – pierre.charbonnier@cerema.fr

Cyrille FAUCHARD, head of the research team ENDSUM +33 2 35 68 92 95 – cyrille.fauchard@cerema.fr

Luc BOUSQUET, Deputy Director for Research, Cerema – luc.bousquet@cerema.fr

The deadline for applications is 14th March 2025. I would be grateful if you could send this message to anyone who might be interested.

Ouverture d’un poste de Post-doctorant pour 2 ans au sein du laboratoire Géoazur de l’Université Côte d’ Azur

Poste de chercheur permanent au CNRM

De la part de Quentin LIBOIS du CNRM :

Chers collègues,

Nous ouvrons au CNRM un poste de chercheur·e permanent en télédétection depuis le sol. Pour rappel nous opérons au CNRM un radar nuage, un lidar vapeur d’eau, un télémètre, un radiomètre micro-ondes et des lidars vent. Nous avons aussi sur notre site de mesure Météopole-Flux un photomètre solaire.

Le détail de l’offre est ici: https://recrutement.ecologie.gouv.fr/offres-demploi/2024-1735489

Tout projet de recherche permettant d’étudier l’atmosphère et les interactions surface-atmosphère à partir des instruments mentionnés ci-dessus (entre autres) sera étudié avec intérêt.

N’hésitez pas encourager vos collègues à candidater, et à les renvoyer vers moi s’ils ont des questions.

Poste de Chargé(e) de recherche (post-doctorat) en télédétection pour la caractérisation des ressources forestières par couplage optique/lidar

L’UMR TETIS à Montpellier propose un poste de chargé de recherche (post-doctorat) en télédétection pour la caractérisation des ressources forestières à la Réunion par couplage optique/lidar. La durée est de 18 mois avec une prise de fonction au premier trimestre 2025.

Le descriptif du poste est disponible ici : https://jobs.inrae.fr/ot-22636

Poste au CEA d’Ingénieur traitement des images satellitaires optiques et infrarouges H/F

Le CEA recherche un(e) ingénieur(e) traitement satellitaires d’images optiques et infrarouges, pour le laboratoire chargé de la caractérisation et la surveillance des sites et des installations d’intérêt par imagerie satellitaire.

L’annonce est disponible ici : https://www.emploi.cea.fr/offre-de-emploi/emploi-ingenieur-traitement-des-images-satellitaires-optiques-et-infrarouges-h-f_31762.aspx

Poste de professeure, professeur substitut en télédétection atmosphérique

| Département des sciences de la terre et de l’atmosphère |  |

L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral et assurer un développement de qualité dans tous ses domaines d’activité.

Le Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM sollicite des candidatures pour un poste de professeure, professeur substitut en science de l’atmosphère. Nous recherchons des candidat(e)s ayant une expérience en télédétection atmosphérique, pour l’observation de l’atmosphère, notamment sur l’ensemble du spectre d’émissions terrestres, des observations actives (lidar et radar) et leurs synergies dans la production d’analyses d’observations. Le/la candidat(e) participera à la formation via les cours de télédétection et aux travaux de recherche à l’UQAM sur les missions satellitaires canadiennes AVENIR/HAWC et Atmosphere Observing System (AOS) de la NASA via la modélisation du rayonnement, incluant la diffusion et la polarisation des ondes électromagnétiques.

Le Département offre des programmes de formation en sciences de l’atmosphère aux 1er, 2e et 3e cycles. Le Département abrite le Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale (ESCER) qui est reconnu internationalement pour ses contributions en recherche dans les domaines de la modélisation régionale du climat, des interactions et rétroactions Terre-atmosphère, des événements météorologiques hivernaux extrêmes, des risques hydrométéorologiques liés aux changements climatiques, de la modélisation paléoclimatique, de l’impact des aérosols sur le climat, de la télédétection et de l’assimilation de données. Le Centre ESCER participe activement au Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ).

SOMMAIRE DE LA FONCTION :

• Enseignement en télédétection atmosphérique (1ier et 2ième cycles) et en physique de l’atmosphère.

• Participation à la recherche dans le domaine ciblé.

• Services à la collectivité.

EXIGENCES :

• Doctorat en sciences de l’atmosphère ou en télédétection.

• Démontrer un intérêt pour la formation et l’enseignement aux trois cycles universitaires.

• Avoir un bon dossier de recherche et de publications dans des revues évaluées par des pairs.

• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.

ATOUTS :

• Avoir de l’expérience en enseignement de la télédétection atmosphérique aux cycles supérieurs.

• Avoir de l’expérience en modélisation du rayonnement solaire et terrestre.

• Application aux observations des nuages, des aérosols, ou de la composition atmosphérique.

• Avoir contribué à des campagnes de mesures ou à l’analyse de données de télédétection atmosphérique.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1ER SEPTEMBRE 2023

TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ

Soucieuse d’être représentative de la société québécoise et déterminée à s’enrichir de sa diversité, l’Université invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les personnes autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques, ainsi que les personnes handicapées relativement au Programme d’accès à l’égalité en emploi. Les personnes issues de ces groupes sont invitées à s’auto-identifier lors du dépôt de leur candidature en remplissant le questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature : https://rh.uqam.ca/qaccesegalite/

Conformément aux exigences canadiennes en matière d’immigration, la priorité devra être accordée aux personnes ayant les autorisations nécessaires pour travailler au Canada. Ce critère n’est pas une priorité au sens des conventions collectives applicables.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier par courriel à darbyshire.fiona_ann[at]uqam.ca, avec copie à beauchemin.france[at]uqam.ca en un seul fichier PDF comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, un énoncé d’intérêts de recherche (maximum 1 page), un exposé sur la philosophie de l’enseignement (maximum 1 page). Trois lettres de recommandation supportant votre candidature doivent également nous parvenir directement des répondants et être envoyées électroniquement aux mêmes adresses, le tout AVANT LE 30 JUIN 2023, à 17 H. Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter.

Madame Fiona Darbyshire, directrice

Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère

Université du Québec à Montréal

Téléphone : 514 987-3000, poste 5054

Courrier électronique : darbyshire.fiona_ann[at]uqam.ca

Meteo France recherche : Ingénieur de recherche télédétection sol F/H

Date limite de candidature : 16/07/2023

| Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels | Catégorie Catégorie A (cadre) |

| Management Non | Télétravail possible Oui |

Lien vers l’annonce : https://choisirleservicepublic.gouv.fr/offre-emploi/ingenieur-de-recherche-teledetection-sol-fh-reference-2023-1220320/

Vos missions en quelques mots

En lien avec les autres agents de l’équipe et sous la direction de son responsable:

- contribution active (rédaction et mise en œuvre) aux projets de recherche portés par l’équipe sur l’étude des basses couches de l’atmosphère en terrain complexe à fine échelle (de leur observation à leurs impacts), notamment les écoulement,

- contribution active à la valorisation des données dans des communications scientifiques (publications, présentations lors d’ateliers ou de conférences) en synergie avec le chercheur de l’équipe,

- conception et conduite des développements instrumentaux et algorithmiques (matériels, traitement et analyse des données…) et prise en charge des mesures concernant une partie des instruments de l’équipe,

- participation à la préparation des dispositifs de mesure de l’équipe, à leur déploiement, à leur opération et à leur suivi pendant les campagnes de mesure,

- contribution, en lien avec l’équipe données (TRAMM) du GMEI au traitement, à la qualification, à la mise en forme et à l’archivage de données de mesure diffusables via les pôles de données nationaux.

Le ou la titulaire du poste a la responsabilité de certains instruments au sein de l’équipe (maintenance, maîtrise de son utilisation, traitement et analyse des données associées, développements et innovations, collaboration avec des experts nationaux ou internationaux de l’instrument à l’extérieur du laboratoire).

Le ou la titulaire peut être amené à prendre en charge l’organisation pratique de certains projets en synergie avec le chercheur de l’équipe ou de certaines campagnes en coordination avec les autres équipes participantes sous la direction du responsable de l’équipe.

Profil recherché

Le poste est ouvert aux titulaires d’un doctorat, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master dans le domaine de l’instrumentation pour l’observation de l’atmosphère et de ses interfaces par télédétection (lidar, caméra, imagerie, radiométrie…), ou pouvant justifier d’un niveau équivalent en particulier pour les candidats étrangers.

Vous devez justifier de connaissances approfondies dans le domaine de l’instrumentation, de la mesure par télédétection et/ou de son utilisation pour l’observation des basses couches de l’atmosphère en terrain complexe et de ses interfaces.

Vous avez un fort attrait pour l’instrumentation, l’observation, l’innovation technologique, le travail de terrain et la recherche en sciences de l’atmosphère. L’aptitude au travail en équipe et en réseau, l’aptitude à innover et le dynamisme sont des points essentiels pour ce poste.

Connaissances de base :

- observation de l’atmosphère et de ses interfaces par télédétection (lidar, radar, imagerie, radiométrie micro-onde…),

- méthode de traitement et d’analyse de données issues d’instruments de télédétection,

- technologie d’acquisition, de pré-traitement, de mesure, de transmission de données de télédétection.

Savoir-faire :

- communication en français et anglais (écrite et orale),

- encadrement de stagiaires,

- programmation informatique,

- gérer un projet,

- mener une veille scientifique et technologique.

Savoir-être :

- curiosité intellectuelle,

- sens de l’innovation/créativité,

- rigueur,

- capacité d’écoute,

- réactivité.

PhD Fellowship Position in Remote sensing of Water Quality

A 3-year PhD fellowship is proposed by the Laboratory of Oceanology and Geosciences LOG (Wimereux, France) on the water quality variability by multi-sensors remote sensing in an Inland water/estuarine/deltaic environments. Application to 1) Hauts- de-France watershed up to estuaries and 2) Lower Mekong watershed up to the delta.

Objectives

Multisensor remote sensing techniques are crucial for understanding the functioning of marine, coastal/littoral and inland water systems as it is a synoptic technique useful to improve our understanding of water quality across the Continental/Sea continuum. Water quality variables that can be assessed by multispectral satellites are turbidity, chlorophyll (an indicator of phytoplankton biomass, trophic and nutritional status), colored dissolved organic matter (an indicator of organic matter and aquatic carbon), suspended solids and non-algal particles. The variable, surface water temperature, is also considered as a good indicator of the environment in term of biodiversity/climate change and species migration corridor with well-defined thermal trajectories. However, the Tonlé Saplake (Cambodia) has never been analyzed concomitantly with other variables, which greatly limits our understanding of the phenomena where water masses are extremely dynamics and vary from nothing to nothing in composition and quantity to within half an hour! Via well-adapted algorithms and appropriated sensors (TRISHNA, Landsat, Sentinel, hyperspectral Unmanned Aerial Vehicule (UAV), etc.), handled images enable us to complete and densify the observations for better management of the territories, in this case here 1) the Hauts- de-France and 2) the Lower Mekong (VolTransMESKONG CNES project & Vietnam- France joint laboratory LOTUS). Indeed, the water quality parameters (WQP) are useful for the evaluation of the sanitary quality facilitating a fortiori the good management of these spaces from the ecological, economic and also touristic point of view (bathing waters). Through this thesis project, for the Hauts-de-France, the spatial/temporal monitoring of these indicators will, among other things, make it possible to understand the evolution and interactions between water masses and marine and coastal resources (biological and mineral) with a focus on estuaries. For the lower Mekong, climatic and anthropogenic forcings will be apprehended through the spatial/temporal analysis of water quality, its degradation and also the hydro-sedimentary flows from the watershed to the delta.

- Qualifications: Master degree in remote sensing or oceanography or environmental sciences

- Application closure date: May 4 2023

- Position Length: 3-year fellowship from October 2023

- Location: The candidate will be located at LOG, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux, France

Applicants must submit:

- For application before 04th of May fill the form in ADUM website:

https://adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?matricule_prop=48379&site=adumR - A detailed CV, including the e-mail and phone number for three references

- A short cover letter explaining the applicant’s experience related to the position and motivation

For questions and application’s submission, please contact:

- Cédric Jamet: cedric.jamet [at] univ-littoral.fr

- Charles Verpoorter : Charles.verpoorter [at] univ-littoral.fr

Summer School 2023 – « Environmental point clouds classification »

15 May [online] + 12-15 June [Rennes, France]

The CNRS, the University of Rennes and the University of Potsdam are pleased to announce their summer school on « Environmental point clouds classification » which will be held online (15 May) and in-person (12-15 June) in Rennes, France.

15 May (online) will be dedicated to an introduction to point clouds in the geosciences, classification, and machine learning.

12 June to 15 June (on site in Rennes) will cover several theoretical background lectures and hands-on exercises on point-cloud classification. We will work with different datasets and types, including airborne and terrestrial lidar and Structure-from-Motion based point clouds from urban and natural environments.

4 invited speakers will present their work focused on deep learning approaches to point clouds classification. It will be possible to remotely attend the invited speakers without registration and details will be made available at a later date.

Target audience

- Early career researchers including postdoctoral researchers

- Graduate students

- Research support engineers

- Staff from companies and agencies using point clouds in the field of geosciences

Requirements

- Basic knowledge of Python is required to follow this course and participate in exercises. Python beginners may have difficulties following practical exercises.

Expected learning outcomes

- Understanding deterministic (classical) airborne LiDAR tools to classify points, especially ground points: principles, caveats, and pitfalls.

- Concepts of machine learning for classification and introduction to deep learning.

- Creating labels for improved classification with CloudCompare and Python-based approaches.

- Learn how to use 3DMASC, a new classification plugin for CloudCompare.

- Learn how to use Python for custom-based point cloud classification.

- Applying the tools on various datasets (natural and mixed urban environments) from different sources: ALS, TLS, SfM.

Costs

- Graduate students and other early career researchers 150€

- Staff from private sector 1000€

All pauses, lunches (June-12, 13, 14, 15) and dinners (June-12, 13, 15) are included in the registration fees. Accommodation is not included.

More information, pre-registration: https://clouds2023.sciencesconf.org

P. Leroy (CNRS, University of Rennes)

D. Lague (CNRS, University of Rennes)

B. Bookhagen (University of Potsdam)

A. Rheinwalt (University of Potsdam)

M. Letard (University of Rennes)

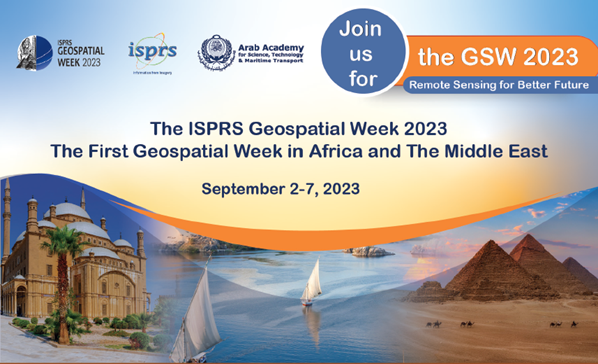

ISPRS GSW’2023 – Call for Papers

The ISPRS Geospatial Week “GSW2023” will be organized by The Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport (AASTMT). The GSW’2023 will be the first ISPRS Geospatial Week in Africa and Middle East. The conference will be held in September 2-7, 2023, at the InterContinental Cairo Semiramis, Egypt.

The GSW2023 will host 29 workshops representing state of the art and future trends in Geospatial Technologies such as:

- Youth Presentation Forum

- SpACE – Spectral Remote Sensing in the era of AI, Cloud and Edge Computing

- Openness in Geospatial and Remote Sensing

- Precision GNSS: Technology Advances and Applications for Navigation and Mapping

- Photogrammetric 3D Reconstruction for Geo-Applications (PhotoGA 2023)

- Geospatial Data Analytics for Physical Geography Impact Assessment on Environment, Health and Society

- Intelligent Systems in Sensor Web and Internet of Things

- Underwater Mapping: Geospatial techniques for underwater documentation, mapping and monitoring

- SO&C: Sensor orientation and calibration for mapping and navigation purposes

- Smart Forests – Forest ecosystem assessment and monitoring using Remote Sensing, Artificial Intelligence, and Robotics

- Satellite Remote Sensing and Its Applications

- Advanced Data Preparation and Data Management for Geospatial and Remote Sensing Scenarios

- Laser Scanning 2023

- NGC of AV: Navigation, Guidance and Control of Autonomous Vehicles

- ISSDQ 2023- Artificial Intelligence and Uncertainty Modeling in Spatial Analysis

- Semantics3D – Semantic Scene Analysis and 3D Reconstruction from Images and Image Sequences

- GeoHB 2023: Geo-Spatial Computing for Understanding Human Behaviours

- The Geospatial Information and SDG Nexus: GI4SDGs

- SARcon 2023 – SAR constellations and applications

- Digital Construction

- CrowdMapping: Crowdsourcing for Global Mapping

- Indoor 3D

- IAMS – Intelligent and autonomous mapping systems

- AI-PC: AI-based Point Cloud and Image Understanding

- UAV-based mapping with imaging and LiDAR systems: challenges, data processing, and applications

- 3DS Smart Cities – 3D Sensing for Smart Cities

- Robotics for Mapping – SLAM approaches for mobile mapping and robot intelligence

- MMT and HDMaps – Mobile Mapping Technologies and HDMaps

- Cultural Heritage Visualization and Virtual Restoration

For more information about the workshops, please refer to the conference website workshops section: https://gsw2023.com/index.php/workshops/

Please consider submitting your abstract/full paper and encourage your colleagues, research group members and fellow scientists to contribute and participate in this ISPRS major event.

Exhibition

An exhibition will also be held during the GSW’2023. This provides companies in the field with the opportunity to be involved and showcase their products, services, and expertise to an international audience. For more information about the sponsorship’s opportunities, please visit: https://gsw2023.com/index.php/sponsorship-and-exhibition/

Important Dates

Paper submissions

1. Annals (Fully Reviewed Papers):

- Full paper submission (Annals): March 31, 2023 (hard deadline, no extension)

- Full paper Author notification: May 1, 2023

- Camera ready paper submission: May 1 – June 1, 2023

2. Archives (Abstract Reviewed Papers):

- Abstracts submission (Archives): April 15, 2023 (hard deadline, no extension)

- Abstracts Author notification: May 15, 2023

- Camera ready paper submission: May 15 – June 1, 2023

Please refer to the conference website for more information about the submission guidelines and process.

Registration deadlines

- Early bird registration deadline: May 1, 2023

- Late registration deadline: July 1, 2023

Travel Grants

TIF travel grants will be offered by the ISPRS Foundation to enable deserving young authors, especially from developing countries, to participate in the GSW’2023, Cairo, Egypt. The application to the travel grants will be open soon.

CNES : Appel à candidatures doctorats et postdoctorats

Les offres de thèses/postdoctorats, sont disponibles sur le site internet du CNES : https://recrutement.cnes.fr/fr/annonces

Les offres peuvent être triées par type de contrat (doctorat ou postdoctorat) et par type de domaines/métiers.

En 2023, l’appel à candidatures sera ouvert du 1er février au 16 mars 2023.

Les auditions pour les candidats prés-sélectionnés pour un postdoctorat se dérouleront courant avril/mai 2023.

La commission finale de choix aura lieu le 1er juin 2023.

Pour en savoir plus : https://cnes.fr/fr/theses-post-doctorats

Contact : PhD@cnes.fr

CNES : Appel à Propositions de Recherche pour 2024

Cet Appel à Propositions de Recherche (APR) prépare le programme de recherche scientifique spatiale du CNES pour l’année 2024.

Il concerne les projets nationaux ainsi que les projets de l’ESA et des autres agences spatiales.

Il concerne les sciences de l’Univers, les sciences en microgravité, les sciences de la planète Terre et les sciences humaines et sociales.

Les listes des contacts CNES et thématiques scientifiques sont disponibles sur le site web du CNES : https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/programme-scientifique.

Les propositions doivent être déposées pour le 6 avril 2023 au plus tard via la plateforme: https://appels-sciences.cnes.fr/fr

Pour en savoir plus : https://sciences-techniques.cnes.fr/fr/appel-propositions-de-recherche & Appels à Contributions du CNES

Contact : AppelAPropositions@cnes.fr

Dr. Mehrez Zribi, un membre de la SFPT à l’honneur

Le Dr. Mehrez Zribi, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la télédétection de l’humidité des sols par données radar a reçu la médaille d’argent 2023 du CNRS.

Mehrez est actuellement directeur du CESBIO, laboratoire membre de soutien de la SFPT qui accueillera notre prochaine Assemblée Générale le 5 avril.

A travers lui, c’est aussi toute la communauté nationale en télédétection qui est à l’honneur et reconnue par le CNRS.

Toutes nos félicitations au lauréat.

The Copernicus Data Space Ecosystem portal, a new service to access and exploit the Copernicus satellites data

The new Copernicus Data Space Ecosystem follows on from the success of the current Copernicus Data Hub distribution service, ensuring the continuity of the open and free access to Copernicus data and extending the portfolio for data processing and data access possibilities.

Users can now access a first release of the Copernicus Data Space Ecosystem via the new web portal.

New service functionalities together with portal updates will be released in the coming months in line with the service roadmap as documented on the new web portal.

Users of the current Copernicus Data Hub distribution service are encouraged to re-register on the new web portal and migrate their workflows to the Copernicus Data Space Ecosystem before July 2023.

The Copernicus Data Hub distribution service will continue its full operations until the end of June 2023 to allow a smooth migration to the new Copernicus Data Space Ecosystem service by all user communities.

As from July 2023 and until September 2023, the Copernicus Data Hub distribution service will continue offering access to Sentinel data with a gradual ramp-down of the operations capacity and data offering.

Discover more about the Copernicus Data Space Ecosystem with the short video and access the data via https://dataspace.copernicus.eu

Offre de post-doctorat 2023 – Projet A*Midex TAIC2 « un Théâtre Antique Intelligent et Connecté » F/H

Fiche descriptive du poste

Fonction : Post-doctorant

Métier ou emploi type* : Chercheur/Chercheuse

Catégorie : A

Corps : Chercheur

Affectation administrative : Institut de Recherche sur l’Architecture Antique UAR 3155

Affectation géographique : Antenne d’Aix-en-Provence

Missions

Unique théâtre antique de Méditerranée occidentale à conserver un bâtiment de scène dans un état exceptionnel, l’édifice d’Orange est inscrit à ce titre au patrimoine architectural mondial de l’Unesco.

Depuis 2016, il fait l’objet d’une campagne de restauration qui se poursuivra jusqu’en 2024. Cela constitue une opportunité exceptionnelle d’étudier le bâtiment, afin d’en comprendre la construction et l’architecture ainsi que les usages et les transformations qui l’ont affecté jusqu’à aujourd’hui. Le projet TAIC2, piloté par l’IRAA, en réponse à l’appel à projet du Programme Transfert de la Fondation A*Midex, d’Aix-Marseille Université, se donne plusieurs objectifs. Il s’intéresse à définir une nouvelle approche technologique au croisement des processus SIG, BIM et HBIM adaptés aux problématiques scientifiques de l’archéologie à travers le cas particulier du théâtre antique d’Orange. L’enjeu du projet réside dans les capacités d’interopérabilité entre ces outils pour le partage de l’information, la visualisation des objets archéologiques et architecturaux, tout en alimentant une réflexion sur les normes et les bonnes pratiques à l’attention des utilisateurs.

Il sera par ailleurs proposé dans le cadre du projet :

- une solution innovante pour le partage de l’information et une nouvelle proposition de

visualisation des objets (architecturaux et/ou archéologiques) ; - des actions de valorisation et de transfert de savoir-faire (diffusion scientifique, actions de

formation et de transfert, communications…).

Établissement porteur : Institut de Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA) – UAR 3155 CNRS-AMU, membre de l’Institut ARKAIA

Partenaires institutionnels :

UBFC/LIB – EA 7534, équipe Modélisation Géométrique

LRA – ENSA Toulouse

Service Régional de l’Archéologie (SRA), OCCITANIE

Partenaires socio-économiques et culturels :

DRAC PACA :

Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH),

Service Régional de l’Archéologie (SRA), région PACA.

Orange : Musée d’art et d’histoire d’Orange et Service Patrimoine.

Architecture & Héritage, SAS d’architecture, Arles.

Un des objectifs du projet TAIC2 est d’agréger les données issues de la maquette numérique (IFC) du théâtre, du système d’information géographique, des expertises scientifiques, des numérisations du site. La notion de spatialité des données est donc prégnante. Afin de lier ces données à une référence, la société A-BIME a été missionnée pour construire un jumeau numérique BIM de la structure, en étroite collaboration avec l’équipe de l’IRAA. L’environnement géo-référencé du bâtiment est également développé (SIG). Il est nécessaire de maintenir la cohérence entre ces données spatiales et temporelles (ajouts de numérisations, modification du modèle SIG ou BIM, annotations et documents liés). L’ensemble de ces données doit être interrogeable depuis des interfaces à construire, grâce à des services d’échange. Le système doit être évolutif (ajout de types différent d’expertises ou de données).

Activités principales :

- proposer et développer une architecture de services permettant le stockage, la conservation et l’indexation des données géométriques, architecturales et scientifiques du projet, en se basant sur des standards interopérables ;

- proposer et développer des algorithmes et des services permettant l’interrogation du système, la mise à jour, le respect de la cohérence des données ;

- proposer un ensemble d’outils qui permettent ces actions par des acteurs du patrimoine ;

- proposer et implémenter des algorithmes de gestion des données géométriques (structuration, échange, comparaison, adaptation maquette/nuages de points) ;

Localisation : la mission se déroulera principalement au bureau de l’IRAA d’Aix-en-Provence (MMSH), des missions sont à prévoir à Dijon (LIB, équipe Modélisation Géométrique) et à Orange.

Compétences**

Connaissance, savoir :

- doctorat en informatique ou mathématiques appliquées

- connaissance de standards interopérables (IFC, OGC) pour l’échange des données

- connaissance démontrée des bases de données relationnelles et sémantiques

- connaissance démontrée des systèmes de services web, des applications 3-tiers

- connaissance des systèmes Linux et de la virtualisation de systèmes ou de services

Savoir faire :

- bibliographie scientifique et technique

- rédaction d’articles scientifiques

- développement informatique

- communication orale et interpersonnelle

- planification du travail, dans un consortium pluri-expertises

Savoir être :

- excellent relationnel

- sens du service

- fiabilité

Contacts

Si ces thématiques vous intéressent, merci d’adresser vos candidatures

avant le 30 mars à :

- Romain Raffin romain.raffin@u-bourgogne.fr

- Sandrine Borel-Dubourg sandrine.BOREL-DUBOURG@univ-amu.fr

(*) REME, REFERENS, BIBLIOPHILE

(**) Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)

Offre de stage Master 2 Année 2023 F/H

Unité de recherche IMBE, tutelle Avignon Université

Quels sont les effets d’un changement de pratique pastorale sur la distribution des faciès de communautés végétales d’une pelouse sèche Méditerranéenne : apports de l’imagerie par drone.

Objectifs et missions

Le projet proposé a pour objectif de tester les effets d’un gradient d’intensité de pâturage en relation avec deux pratiques, le pâturage itinérant traditionnel et le pâturage clôturé contemporain sur les pelouses sèches de la plaine de Crau (sud-est de la France) à l’aide de relevés de végétation réalisés en 2021 ainsi que d’imagerie aérienne effectuée par drone en 2021 et 2022. L’étudiant(e) devra croiser ces données afin d’identifier d’éventuelles corrélations entre les différents types de pratiques pastorales, l’éloignement aux bergeries et la distribution des différents faciès de végétation.

Contexte

Les agrosystèmes pastoraux constituent souvent des réservoirs importants d’espèces végétales et animales et correspondent parfois à des points chauds de biodiversité. Leur intérêt conservatoire et les services qu’ils rendent à l’homme sont cependant menacés par les changements globaux des dernières décennies (Meirland et al., 2015) qu’ils soient climatiques ou d’usages. Il apparaît alors urgent de mieux comprendre et de discriminer les facteurs environnementaux influençant le plus la biodiversité de ces réservoirs d’espèces pour leur conservation.

Le stage s’intègrera dans le projet de recherche Coussoul Sentinelle (en collaboration avec le CD13, le CA 13 et le CEN PACA) qui a pour objectif de suivre l’état de conservation des habitats agro-pastoraux de la plaine de la Crau (Sud-est de la France) ainsi que l’impact des changements globaux dont un changement récent de pratique pastorale sur certains sites : du pâturage itinérant traditionnel au pâturage clôturé.

Lors d’une étude précédente (Vidaller et al., 2022), nos résultats ont montré qu’il existe un effet significatif de l’intensité du pâturage sur la composition et structure des communautés végétales, avec une richesse et une équirépartition des espèces significativement plus élevées pour une intensité de pâturage modérée. Des différences significatives ont également été mesurées dans le recouvrement spatial relatif des différentes communautés végétales identifiées même si celles-ci sont toujours bien identifiées dans les deux systèmes de pâturage. Le pâturage en enclos a ainsi conduit à un développement des zones plus intensément pâturées, caractérisées par une végétation plus mésophile. Dans les zones les plus éloignées des bergeries, il a aussi conduit à une plus grande richesse en espèces végétales comparativement au pâturage itinérant traditionnel, mais toujours au profit d’une végétation plus mésophile.

Profil souhaité

- Cursus Universitaire ou Ingénieur/e en biologie ou agronomie avec de solides bases en écologie et géomatique

- Très bonne connaissance et pratique des outils SIG indispensables

- Connaissances en botanique souhaitées

Conditions de travail

- Stage M2 de 4 à 6 mois

- Basé à l’Université d’Avignon, IUT Agroparc, UMR 7263 IMBE

- Début du stage : février – mars 2023

Modalités de candidature

Merci de faire parvenir un CV, lettre de motivation, résultats M1 et M2 et contacts personnes ressources par mail à christel.vidaller@univ-avignon.fr

Les dossiers seront évalués au fil de l’eau et des entretiens seront proposés aux candidatures les plus satisfaisantes.

Nom et qualité des responsables du stage : Christel Vidaller (Maitre de conférences Avignon Université), Thierry Dutoit (Directeur de recherche CNRS-IMBE-Avignon)

Adresse du stage : IUT d’Avignon, 337 chemin des Ménajariés, Site Agroparc BP 61207, 84911 Avignon Cedex 09